ベストセラーとなった要因

―『休養学』がベストセラーとなった要因について、お聞かせください。

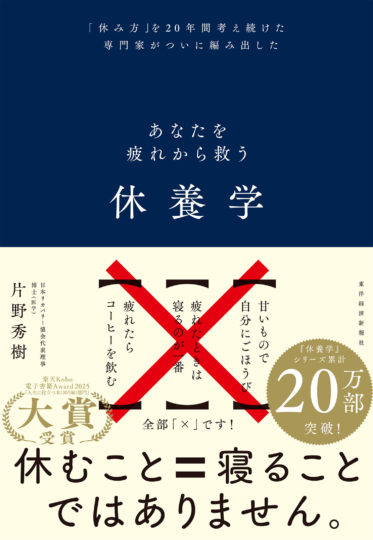

高橋:この本が売れた最大の理由の一つは、表紙のデザインだと思っています。それまでの休養関連の本は実用書コーナーに置かれることが多かったのですが、この本は教科書や学術書のような装丁にしました。紺色を基調とした落ち着いたデザインで、書店員さんがビジネス書コーナーに置きやすい雰囲気を意識しました。

中田:帯の高さも通常の倍以上あって、そこに赤いバツ印を入れるなど、視認性を高める工夫をしました。また、営業部では店向けに疲労あるあるPOPや薬箱型の販促ツールを作成し、店頭での訴求も強化しました。さらに、重版の際には帯文を更新し、10万部突破などの情報も盛り込んでいきました。

―販促面での特徴的な取り組みはありましたか?

中田:メディア展開では、片野先生に数多くの取材にご協力いただき、継続的な露出を確保できました。また、新聞広告も複数回出稿し、これが意外な反響を呼びました。例えば、片野先生のご家族が朝日新聞の広告を見て驚いて連絡してきたというエピソードもありますね(笑)。

高橋:デジタル面では、読者のSNS投稿がきっかけで、Amazonの総合ランキング2位まで上昇し、一時は品切れになるほどの反響がありました。また、楽天Koboの試し読み設定を工夫するなど、電子書籍での展開も意識しました。

―時期的なタイミングも影響したそうですね。

高橋:そうですね。昨年5月の発売以降、まず5月病の人たちに手に取っていただき、その後は夏バテの時期、さらに秋バテ、冬バテと、年間を通じて「○○バテ」という文脈で注目されました。実は私も「秋バテ」や「春バテ」という言葉を知らなかったのですが、季節ごとに疲れを感じる人が多く、それが継続的な売上につながったと考えています。

―内容面での工夫について、もう少し詳しく教えていただけますか?

高橋:疲れている人が読む本ということで、2ページ完結を基本に、どこからでも読める構成にしました。専門用語もできるだけ平易な表現にして、読みやすさを重視しました。また、土曜日始まりの手帳を提案するなど、実生活にすぐに活かせる具体的なアイデアを盛り込んだことも、読者の共感を得られた要因だと思います。

片野先生:特に反響が大きかったのは、「疲れは発熱や痛みと同じ三大アラート」という考え方です。熱があれば休むのに、疲れは我慢してしまう。その矛盾に気づいていただけたことは大きかったですね。

―他社とのコラボレーションも展開されたそうですね。

中田:はい。代表的なものとしてJR東海さんの『そうだ 京都、行こう』キャンペーンのコラボレーションがあります。広告代理店から提案を受けて実現したのですが、休養という切り口で旅の魅力を伝えるタイアップ記事を展開し、新しい読者層との接点を作ることができました。

(撮影:尾形文繁)

(撮影:尾形文繁)