新しい休養の形を探る ~現代社会における"休養"の再定義~

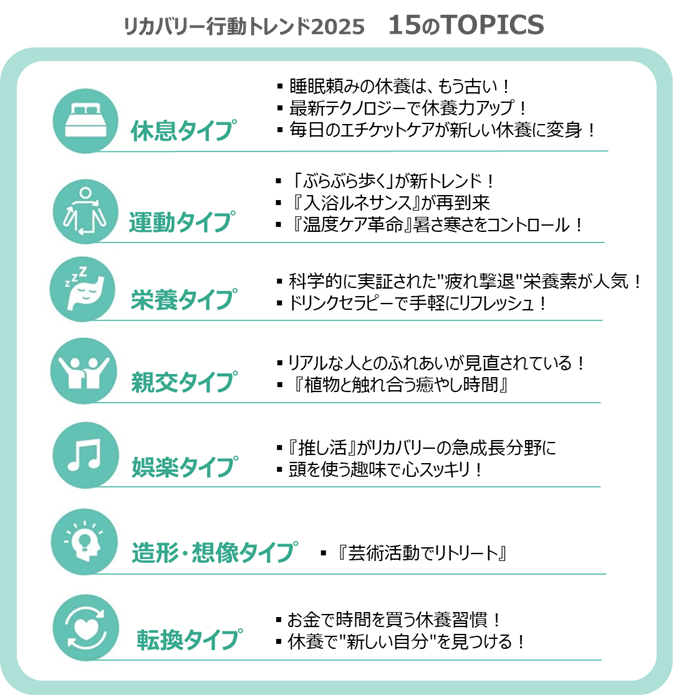

コロナ禍を経て、私たちの生活は大きく様変わりしました。「どうやって休むのが一番いいの?」という素朴な疑問から、全国10万人の方々へ「リカバリー行動の調査2025」を実施しました。すると、「休養」の形が、従来の「ただ休んで疲れを取る」というイメージから、もっと積極的で多彩なものに変化していることが分かってきました。本調査では、7つの休養タイプ(休息・運動・栄養・親交・娯楽・造形想像・転換)から、現代人の休養行動を多角的に分析。特に健康意識の高い層で顕著な変化が見られ、新たな休養スタイルの萌芽が確認されています。そこで今回は、休養学で日本をリードする片野秀樹先生と、この大規模調査で見えてきた最新の休み方トレンドと、科学的に効果が実証されている上手な休養法について、2回に分けてじっくりとお話を伺っていきます。