2025年に発表された「ジュニアリカバリー白書」。中高生の約7割が疲労を感じているという衝撃的な調査結果を受け、編集部では「データだけでなく、現場の生の声を届けたい」という思いが強まりました。専門家の知見と当事者の実感、両方の視点から問題を描くため、日本リカバリー協会の担当者に、子どもたちの疲労の実態、その背景にある生活習慣の変化、そして具体的な対策まで、多角的な視点でこの問題に迫ります。

深刻化する子どもたちの疲労

―今回の調査結果で、特に衝撃的だったのは中高生の疲労の実態ですね。約7割が日常的に疲労を感じているとのことですが。

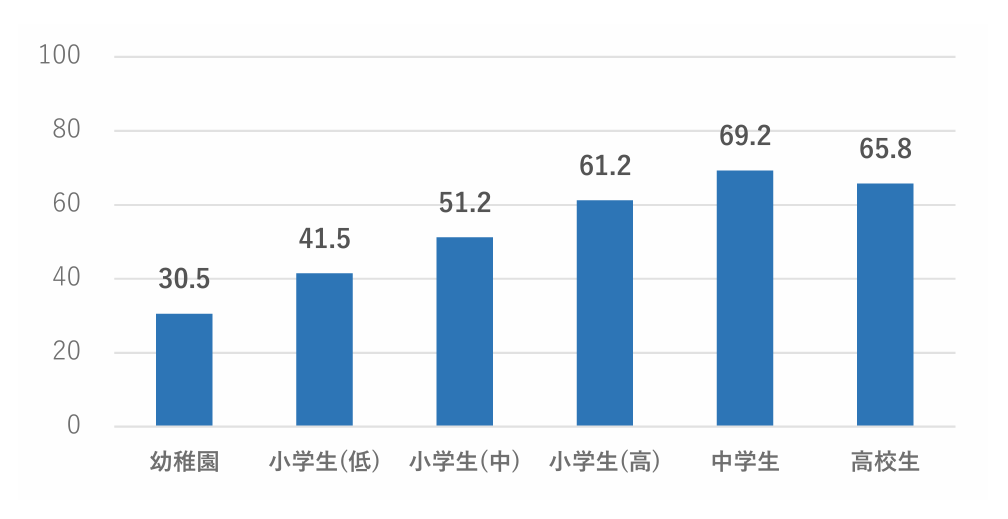

協:実は私自身、高校生と中学生の息子を持つ父親として、この数字に驚きながらも実感も伴います。家に帰ってくる息子たちの様子を見ていると、特に部活動のある日は「疲れた」が口癖になっています。データでは中学生の69.2%、高校生の65.8%が何らかの疲労を感じているという結果が出ていますが、これは決して誇張された数字ではないと感じています。特に気になるのは、この疲労が単なる身体的な疲れだけでなく、精神的な疲労も含まれている点です。SNSでのコミュニケーションの負担や、学業へのプレッシャーなど、現代特有のストレス要因も大きいようです。

図表:子供の疲労状況(単位:%)

―具体的にどのような要因が考えられますか?

協:大きく3つあります。1つ目は学習時間の増加と二極化。2つ目は睡眠時間の減少。そして3つ目が、スマートフォンの長時間使用です。特に気になるのは、中学入学を境に生活リズムが大きく変化する点です。これらの要因は互いに関連し合っていて、例えば、スマートフォンの使用時間が増えることで就寝時刻が遅くなり、それが睡眠時間の減少につながる、といった悪循環が生まれています。

中学入学がターニングポイントに

―中学入学が大きな転換点になっているとのことですが、具体的にどのような変化が見られるのでしょうか?

協:最も顕著なのは就寝時刻の後退です。小学生では21時台の就寝が主流だったのが、中学生では22時台、高校生では23時台が最多となります。我が家の場合も、下の子が中学に入学してから、明らかに生活リズムが変わりました。部活動が終わって帰宅し、夕食を取り、宿題をこなすと、あっという間に22時を回ってしまいます。さらに気になるのは、休息の質の低下です。調査では、「ぐっすり眠れている」と答えた中学生は全体の48.3%に留まっています。量だけでなく、質の面でも課題が見えてきています。

ースマートフォンの影響も大きいようですね。

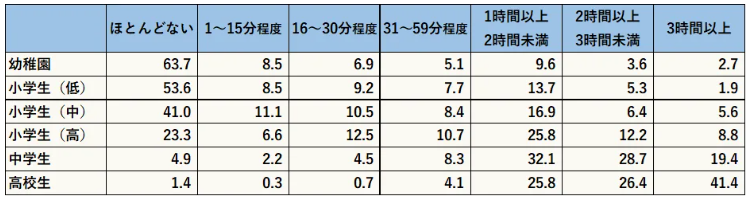

協:そう思います。調査結果では中学生の80.2%が1時間以上使用しており、高校生では3時間以上の使用が41.4%にも上ります。正直、親としても頭を悩ませているところです。勉強や情報収集に必要な面もありますし、友人とのコミュニケーションツールとしても欠かせない存在になっていますから。特に就寝前のスマートフォン使用は、睡眠の質に大きな影響を与えます。寝つきが悪くなったり、SNSでのやり取りが深夜に及んだりするケースも少なくありません。

図表:スマートフォンの使用時間(単位:%)

学習時間の二極化という新たな課題

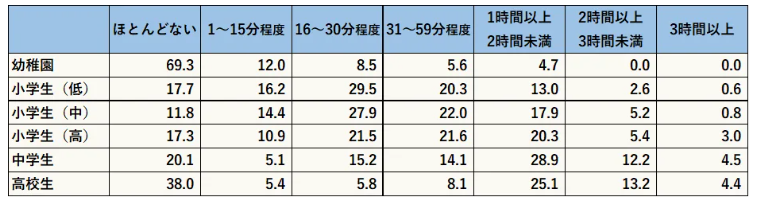

―学習時間の二極化も気になる結果でしたね。

協:そうですね。中学生では「ほとんど学習しない」生徒が20.1%いる一方で、1時間以上学習する生徒が45.6%。高校生ではさらにその差が広がり、「ほとんど学習しない」が38.0%まで増加する一方で、1時間以上学習する生徒も42.7%います。これは親として非常に気がかりな点です。学習意欲の差が将来的な機会の格差につながらないか、という懸念があります。また、この二極化の背景には、部活動や習い事など、放課後の過ごし方の違いも影響していると考えられます。

―その二極化を解消するための取り組みは何かありますか?

協:学校での補習制度の充実や、オンライン学習支援の活用など、いくつかの試みが始まっています。ただし、根本的な解決には、休養学に基づいた生活時間の見直しと、効率的な学習方法の確立が不可欠だと考えています。

図表:学習時間(単位:%)

ポイント

休日の生活パターンにも注目

―平日と休日で、生活リズムに大きな違いが見られるようですが。

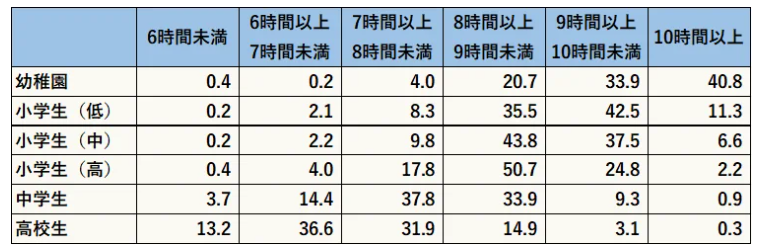

協:特に高校生の変化が顕著です。平日は6時間未満の睡眠が13.2%いますが、休日には4.4%まで減少し、8時間以上睡眠を取る生徒が59.3%に達します。これは明らかな睡眠負債の解消行動だと考えられます。ただし、気になるのは休日の就寝時刻です。高校生では24時以降の就寝が39.4%まで増加します。我が家でも、週末は息子たちの就寝時間が遅くなる傾向にあり、生活リズムの乱れが心配です。この「社会的ジェットラグ」とも呼ばれる現象は、月曜日の体調不良にもつながりやすく、学習効率にも影響を与えかねません。

図表:平日の睡眠時間(単位:%)

ポイント

これからの課題と対策

―最後に、この調査結果を踏まえて、今後どのような対策が必要だとお考えですか?

協:まず、学校・家庭・本人が連携して、子どもたちの休養環境や睡眠環境を整えていく必要があります。具体的には、以下の2点が重要だと考えています:

- 適切な睡眠時間と質の確保

- 部活動時間の適正化

- 家庭でのスマートフォン使用ルールの設定

- 就寝前の環境整備(照明、室温など) - 休養の質の向上

- 効果的な休息方法の教育

- ストレス管理スキルの取得支援

- 休日の過ごし方の見直し

私自身、親として試行錯誤の毎日ですが、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに、子供たちに関わる多くの人が、全体で取り組んでいく必要があると強く感じています。

―具体的な実践例として、ご家庭では何か工夫されていることはありますか?

協:我が家では、夜9時以降はリビングにスマートフォンを置くルールを設けています。また、週末は家族でヨガを始めました。これにより、休日も早起きする習慣が少しずつ定着してきています。小さな取り組みですが、このような家族ぐるみの生活改善が、子どもたちの健全な成長につながっていくと信じています。

―貴重なお話をありがとうございました。