今後の展望

―今後の展開についてお聞かせください。

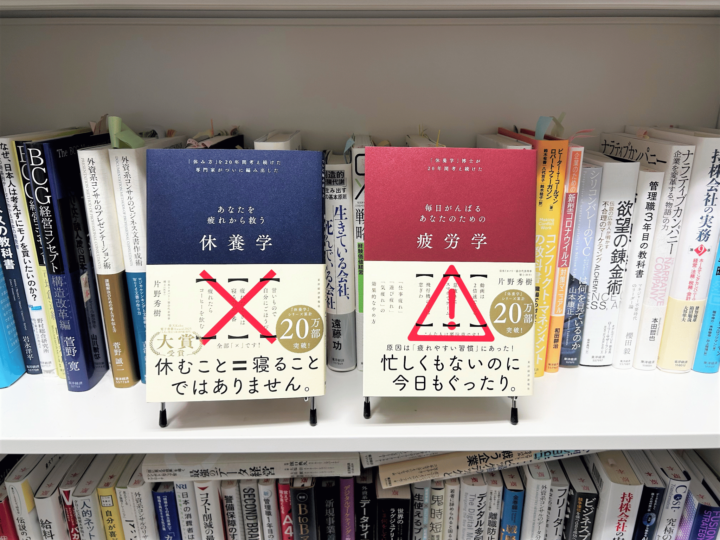

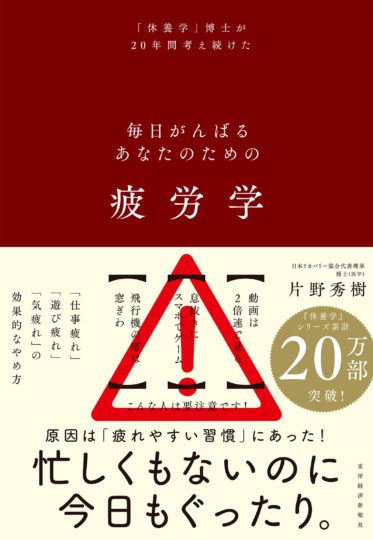

中田:まずは『休養学』『疲労学』の2冊を同時に展開していきたいですね。書店での青本・赤本の同時展開や、メディアでの同時露出など、相乗効果を狙っていきたいと考えています。そして、目指せ!第3弾(笑)。まずは累計50万部を目指し、いずれは100万部突破のベストセラーにすることが夢ですね。

―9月8日が「休養の日」とのことですが、何か連携は考えていらっしゃいますか?

中田:東洋経済オンラインで本の紹介記事を掲載したり、SNSでの情報発信をいたしました。休養の大切さを社会に広めていく活動に、私たちも協力させていただければと思います。

片野先生:休養について真剣に向き合う機会として、この『休養の日』を活用していきたいですね。書籍を通じて、より多くの方に適切な休養の重要性を伝えていければと思います。

高橋:休養や疲労の問題は、現代社会においてますます重要性を増しています。私たちも引き続き、この分野の啓発に貢献していきたいと考えています。

―本日は『休養学』のヒットの秘訣を、様々な視点からお話を伺うことができました。ありがとうございました。

―前編を読む―

【プロフィール】

高橋 由里

早稲田大学政治経済学部卒業後、東洋経済新報社に入社。自動車、航空、医薬品業界などを担当しながら、主に『週刊東洋経済』編集部でさまざまなテーマの特集を作ってきた。2014年~2016年まで『週刊東洋経済』編集長。現在は出版局で書籍の編集を行っている。

(撮影:尾形文繁)

(撮影:尾形文繁)