昨今、「疲れた」という言葉が日常会話の中で当たり前のように交わされています。この「疲労」という目に見えない社会課題に対して、日本リカバリー協会が大規模な実態調査を実施しました。その衝撃的な結果に、私たちも強い危機感を抱きました。国民の約8割が「疲れている」という現実。この数字の背後には、コロナ禍以降の働き方改革、デジタル化の加速、そして世代や地域による健康格差など、現代社会が抱える様々な課題が潜んでいます。そこで今回、日本リカバリー協会の担当者に詳しいお話を伺い、データの分析結果や今後の展望について、徹底的に取材させていただきました。この記事を通じて、読者の皆様と共に「疲労」という社会課題について考えていければと思います。

はじめに:調査の社会的背景と概要

―まず、この調査を実施するに至った社会的背景についてお聞かせください。

協: コロナ禍を経て、テレワークの定着やデジタル化の加速など、私たちの働き方や生活様式が大きく変化しました。SNSの普及による情報過多、経済的な不安、そして長引くインフレの影響など、現代人のストレス要因は複雑化しています。

― 具体的な調査方法について教えていただけますか?

協:私たち日本リカバリー協会では、日本疲労学会、株式会社ベネクスと共同で「ココロの体力測定」という大規模調査を2017年から継続的に実施しています。2025年の調査では、20~79歳の男女約10万人を対象に、4月25日から5月25日にかけてインターネット調査を行いました。

衝撃のの調査結果:データが示す疲労の実態

―今回の調査で特に注目すべき結果はどのような点でしょうか?

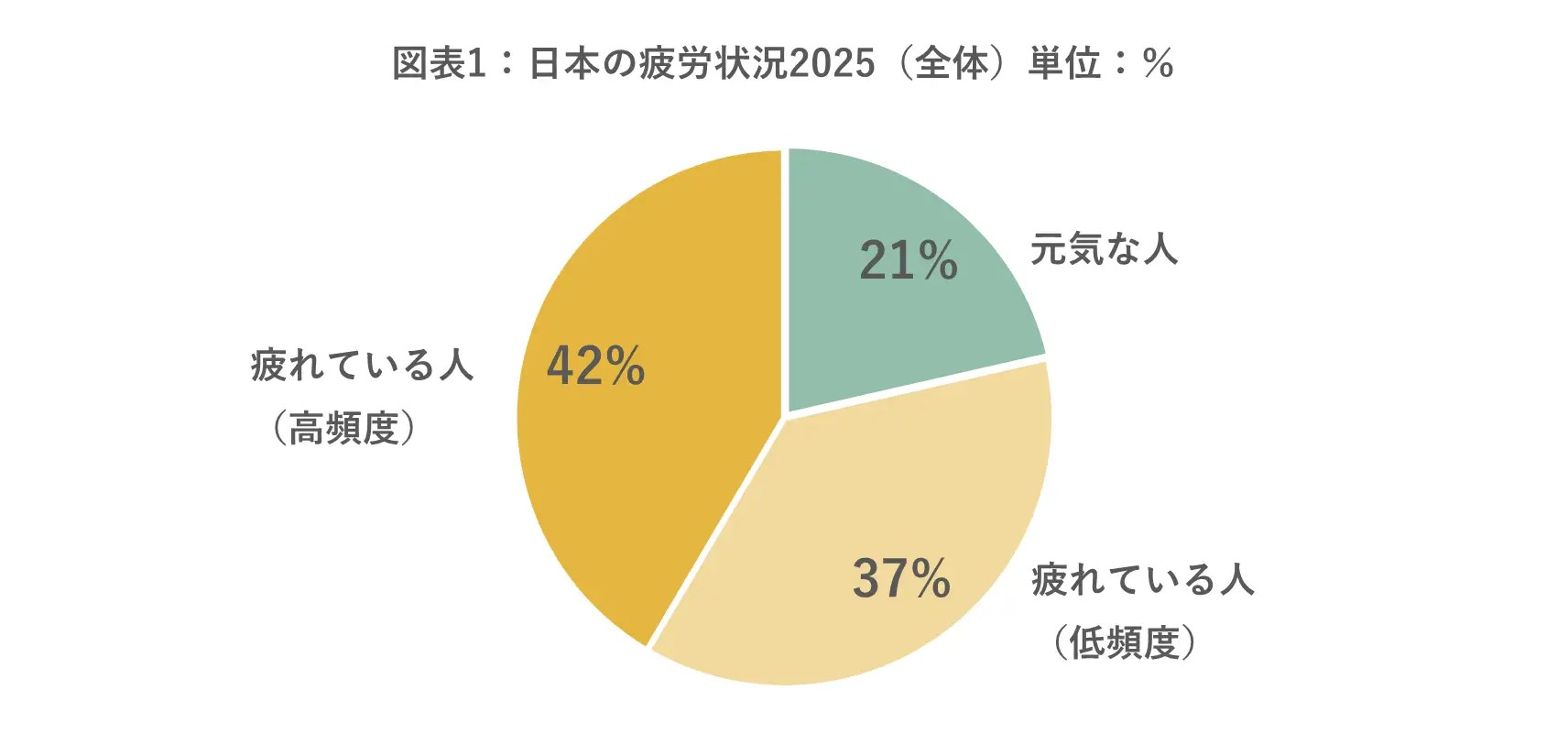

協:最も衝撃的だったのは、「疲れている人」の合計が78.5%、実に約7172万人にも達したことです。

―その内訳を詳しく教えていただけますか?

協:「元気な人」が21.4%で約1967万人、「疲れている人(低頻度)」が37.0%で約3385万人、そして「疲れている人(高頻度)」が41.5%で約3787万人という結果でした。特に深刻なのは、2024年と比較して「元気な人」が28.9万人も減少していることです。

―その背景には、どのような要因があるとお考えですか?

協:デジタル機器の長時間使用によるブルーライトの影響や、テレワークの普及による仕事とプライベートの境界の曖昧化が大きいですね。また、経済的な不安やSNSによる情報過多なども大きな要因として考えられます。

世代間・ジェンダーギャップの実態

―性別や年齢による違いも見られたそうですね。

協:男女別で見ると、「疲れている人」の割合は男性が76.9%、女性が80.2%と、女性の方が3.3ポイント高くなっています。

―年代による差はいかがでしょうか?

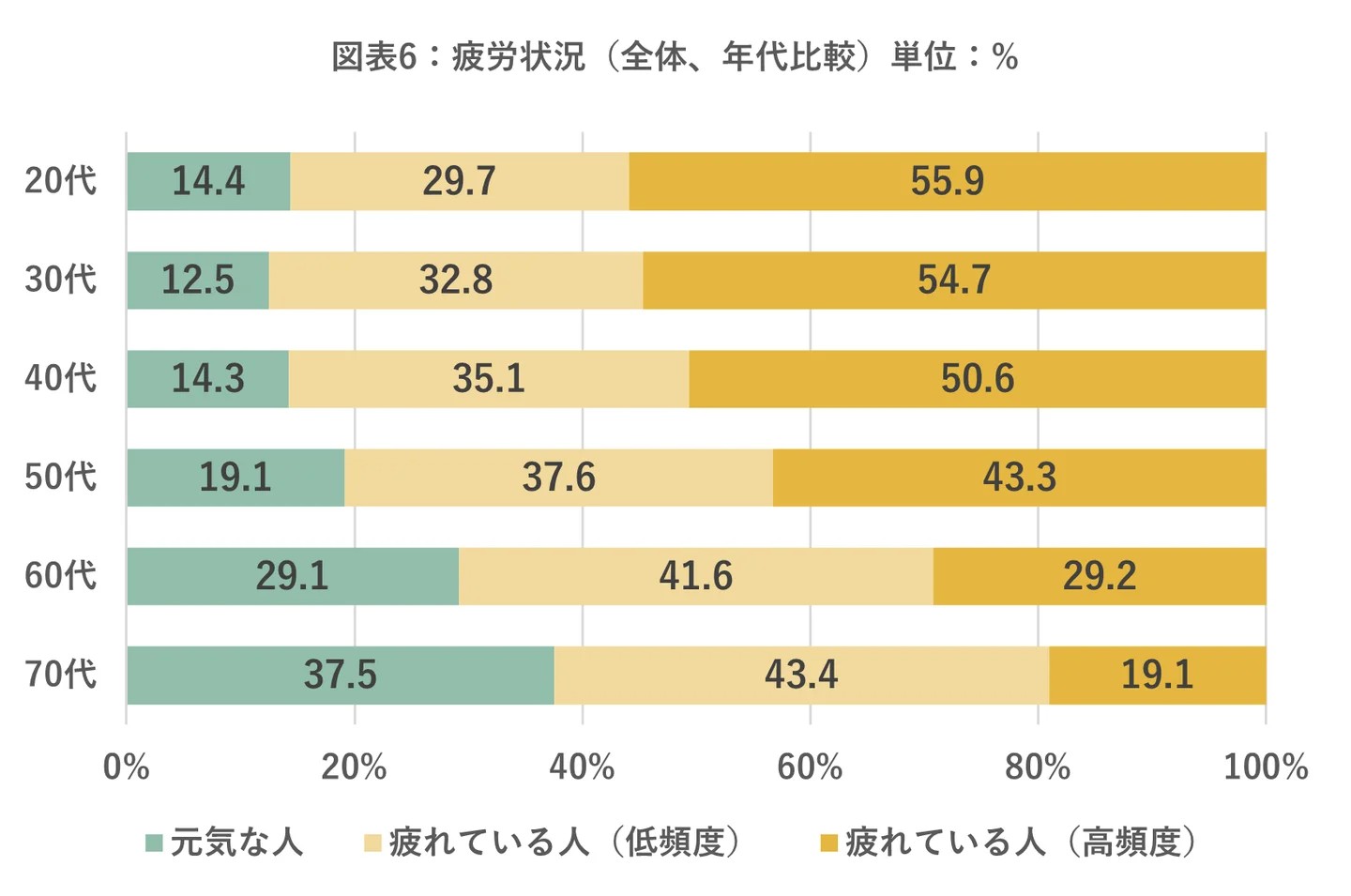

協:世代間の差は更に顕著です。20代では「疲れている人(高頻度)」が55.9%もいるのに対し、「元気な人」はわずか14.4%。一方、70代では「疲れている人(高頻度)」が19.1%で、「元気な人」が37.5%と、完全に逆転しています。

―この差は何を意味していると考えられますか?

協: 20~40代の現役世代、特に女性の場合、仕事と育児の両立、介護負担、キャリア形成への重圧など、複合的なストレス要因を抱えていることが背景にあります。また、若い世代ほどSNSの影響も大きいですね。

出典:マクロミル、翔泳社のデータ(2019年)をもとに作成

地域による健康格差

―都道府県による差も興味深い結果が出ているそうですね。

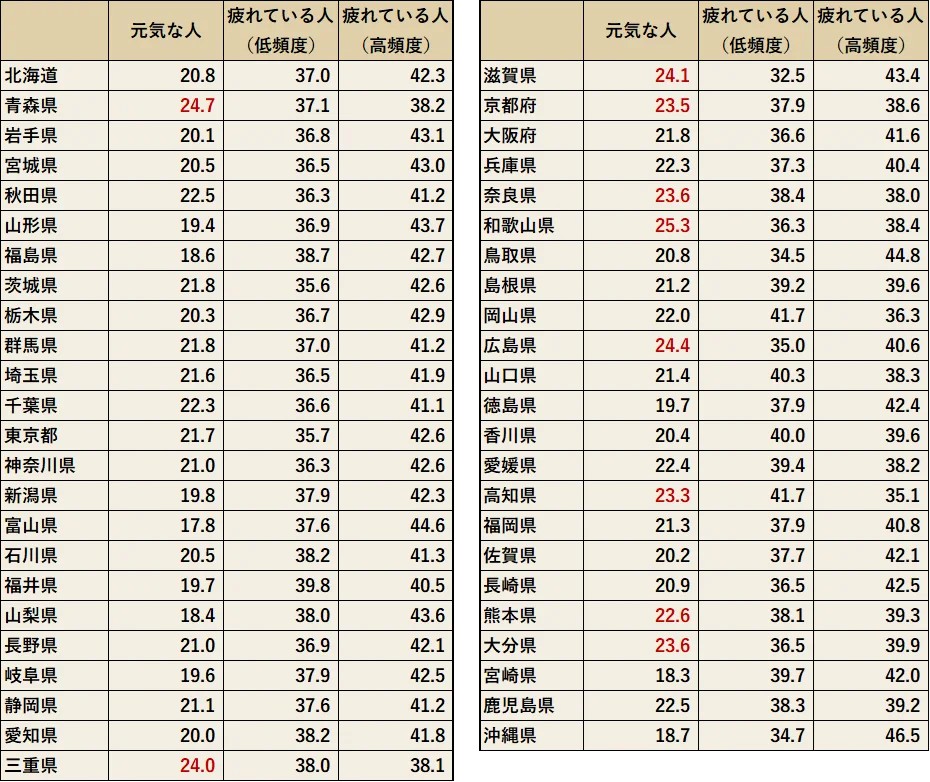

協:「元気な人」の割合が最も高いのは和歌山県の25.3%で、続いて青森県が24.7%、広島県が24.4%という結果でした。

―逆に、疲労度が高い地域の特徴は?

協: 「疲れている人(高頻度)」が最も多いのは沖縄県の46.5%で、次いで鳥取県の44.8%、富山県の44.6%となっています。興味深いのは、「元気な人」が多い地域には、自然環境の豊かさや通勤時間の短さ、地域コミュニティの強さといった共通点が見られることです。

深刻化する睡眠の問題

―睡眠に関する調査結果についても教えていただけますか?

協:2025年の調査では、5時間未満の睡眠という人が20.9%もいて、前年よりも0.6ポイント増加しています。5~6時間未満が23.0%、6~8時間未満が49.8%、8時間以上の睡眠がとれている人はわずか6.3%という結果でした。

―睡眠の質についてはいかがでしょうか?

協:特に注目すべきは中途覚醒の問題です。元気な人の91.9%が中途覚醒のない良質な睡眠をとれているのに対し、疲れている人(高頻度)の39.7%が中途覚醒に悩まされています。24時間社会の進展や就寝前のスマートフォン使用など、現代の生活習慣が大きく影響していると考えられます。

今後の展望:データを活かした社会づくりへ

―これだけの詳細なデータが得られた今、今後どのような取り組みを考えていらっしゃいますか?

協:まず、地域差のデータから得られた知見を活かし、「元気な人」が多い地域の特徴を他地域にも展開していきたいと考えています。また、若年層向けの睡眠改善プログラムの開発や、企業向けの従業員の休養支援プログラムの提案も進めていく予定です。

―最後に、この調査結果に込められたメッセージをお聞かせください。

協:この調査結果は、個人の健康問題という枠を超えて、社会全体で取り組むべき重要な課題を示していると考えています。持続可能な社会の実現に向けて、休養の質を高め、世代や地域を超えた新しいライフスタイルの構築が求められているのです。

―本日は貴重なお話をありがとうございました。