誰かに話したくなる!

休養学の豆知識

日本の職場で「おはよう」や「こんにちは」の代わりに交わされる「お疲れ様」というあいさつ。この言葉を英語に直訳すると「Thank you for your hard work(重労働をしてくれてありがとう)」となります。この何気ないあいさつの中に、実は日本人の働き方に対する重要な示唆が隠されているのです。

対照的に、英語圏での一般的なあいさつは「Hi, how are you?」です。この問いかけに対して、体調の良し悪しを素直に答えることができます。しかし日本では、「お疲れ様」と声をかけられると、たとえ体調が悪くても、それを表明しづらい雰囲気が生まれてしまいます。これは、疲れているのが当たり前という暗黙の了解が、私たちの職場に根付いていることを示しています。

実際の職場で「今日は疲れているので休ませてください」と言えるでしょうか。多くの人が想像する上司の返答は「冗談はよせ」「君だけじゃない、みんな疲れているんだ」「さっさと会社に来い」といったものでしょう。日本の職場では、法律で保障された有給休暇すら、上司の顔色をうかがいながら申請せざるを得ない同調圧力が現実にあります。

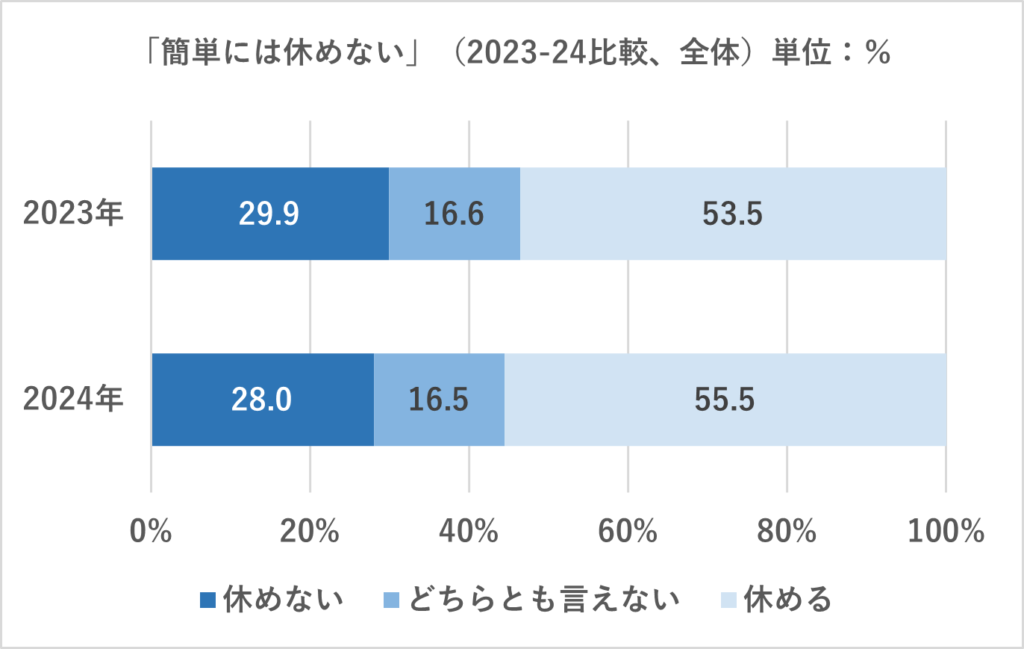

さらに特徴的なのは、学校教育における「皆勤賞」の存在です。休まないことを美徳とし、表彰までする文化は、休むことをサボりと同一視する価値観を助長しています。2024年の調査では、約3割もの人が「自分にはやるべき役割や目標があるので、簡単には休めない」と回答。日常において、休むことに罪悪感を持ちやすい文化が根底にあります。

職場においても、「遅くまで残業している社員は熱心だ」「早く帰る社員は仕事をしていない」という偏見も根強く残っています。

出典:日本リカバリー協会「リカバリー(休養・抗疲労)白書2024」

一方、トップアスリートたちは休養の重要性を十分理解しています。彼らには休養のタイミングを見極め、適切なアドバイスをしてくれるトレーナーが存在します。トレーナーは選手のコンディションを客観的に評価し、必要に応じて練習メニューの調整や休養を提案します。これによって、オーバートレーニング症候群や怪我を予防し、最適なパフォーマンスを引き出すことができるのです。

しかし、私たちビジネスパーソンにはそのようなトレーナーがいません。日々のパフォーマンスを求められながらも、休養のタイミングは自己判断に委ねられています。家族や同僚から「少し休んだほうがいいのでは」というアドバイスを受けることはあっても、プロフェッショナルな観点からの客観的な判断を得られる機会はほとんどありません。

効果的な休養を実現するためには、まず疲労のメカニズムを理解する必要があります。自身の体調を客観的に評価できるようになり、適切な休養のタイミングを見極められるようになることが重要です。同時に、休養を取ることが後ろめたいことではなく、より良い仕事をするための投資であるという認識を、職場全体で共有していく必要があります。

「疲れているのが当たり前」「休めない」という文化は、明らかに私たちのパフォーマンスを低下させています。次回は、人間の疲労のメカニズムについて詳しく解説し、効果的な休養の取り方について考えていきましょう。